Mittwoch, 23. Mai 2007

Soeben recht gemütlich über mich hinweggebrummelt: Eine schöne Junkers Ju 52 !

Kommt durchaus öfters vor, daß die alte Wellblech-Mühle hierzulande ihre Runden dreht.... Man erkennt sie schon von weitem an der charakteristischen Form mit den drei Motoren, weit früher aber hört man deren charakteristisch sonores Wummern!

Montag, 21. Mai 2007

Morgen früh erscheint in den Fürther Nachrichten ein Artikel über die neue Uferpromenade an der Rednitz, doch weil der zonebattler seiner Zeit stets um eine Nasenlänge voraus zu sein trachtet, hat er heute schon auf seiner einschlägigen Nostalgie-Homepage ein Link dorthin geschaltet.

Den heißeren Teil des gestrigen »internationalen Museumstages« verbrachten wir im Nürnberger Museum Industriekultur, woselbst mich zwei Sonderausstellungen (Die Maschinen Leonardo da Vincis, Geschichte der Videospiele) besonders reizten. Die umfangreiche Motorradsammlung (Zweiräder aus hiesiger Produktion) habe ich eher beiläufig passiert, am bewegendsten fand ich letztlich im Untergeschoß die Dokumentation über das ehemalige Kaufhaus Schocken am Aufseßplatz.

Neben der hilflosen Wut, die einen immer wieder überkommt, wenn man die Zeitzeugenberichte aus der Zeit der braunen Barbarei liest, empfand ich Hochachtung vor der inneren Haltung der Gebrüder Schocken, die sich sehr um die Weiterbildung und Förderung ihres Personals bemühten, z.B. durch regelmäßige Buchgaben nach eigener Wahl der Beschenkten. Die folgenden Auszüge aus der Schocken-Hauszeitung von 1926 (!) sollten sich viele Gewerbetreibende heutzutage hinter den Spiegel stecken:

| Fünfzehn Leitsätze für das Verkaufspersonal der Kaufhäuser Schocken

|

-

Der Beruf des Verkäufers ... setzt Lebensklugheit und ein großes Verständnis für Menschen und menschliche Bedürfnisse voraus.

-

Der gute Verkäufer lobt seine Ware weniger, als er verantworten kann. Das Geschäft hat einen neuen Kunden geworben, wenn der Käufer später sagt: »Die Ware ist besser als ich erwartet habe«.

-

Die Warenkenntnis und Berufserfahrung des Verkäufers ... sind am besten angewandt, wenn sie den Käufer in die Voraussetzungen für die Beurteilung einer Ware auf ihren Gebrauchswert einführen. Nur wer Geringes oder Fragwürdiges bietet, hat Grund, die Sachkenntnis des Käufers zu scheuen.

-

Der gute Verkäufer wird stets freundlich und sachlich sein. In einer Umgebung, die von einer unaufdringlichen, ruhigen Gefälligkeit und einer allgemeinen Freudigkeit im Dienst bestimmt wird, fühlt sich jeder Käufer und mit ihm jeder Verkäufer wohl.

-

Der Verkäufer soll niemanden bevorzugen. ... Der treue Kunde mit kleinem Bedarf ist wichtiger als der einmalige Käufer großer Stücke.

-

Wünsche und Vorschläge des Käufers sind immer aufschlußreich. Der Verkäufer nehme sie höflich auf und melde sie dem Abteilungsleiter für die Geschäftsführung. Beschwerden behandle er mit freundlicher Ruhe. Eine gute Antwort ... ist die beste Werbearbeit, und manche Beschwerde hat wertvolle Verbesserung angeregt.

-

Der Gebrauchswert einer Ware ist oft nur durch den Gebrauch selbst zu erfahren. Der Verkäufer ... wird Kunden anregen, ihm über die Erfahrungen im Gebrauch zu berichten. ... Besonders aber wird er günstige und ungünstige Erfahrung zur Kenntnis der Stellen bringen, die sie für die zukünftigen Einkaufsentschließungen brauchen.

|

Derlei, meine Herrschaften, gehört dick unterstrichen und eingerahmt: Würde und Anstand waren für diese Unternehmer eine Selbstverständlichkeit. Geholfen hat es ihnen freilich nichts, als wenig später die würde- und anstandslosen Horden mit der braunen Scheiße im Hirn den Lauf der Dinge bestimmten...

Mittwoch, 9. Mai 2007

Am kommenden Wochenende gibt es eine interessante Themen-Führung des Fürther Stadtheimatpflegers Dr. Alexander Mayer. Hier seine vollständige Pressemeldung:

Ankündigung:

Führung von Stadtheimatpfleger Alexander Mayer

in Zusammenarbeit mit dem DGB und den Einzelgewerkschaften:

Arbeiten in Fürth

Führung zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Kleeblattstadt

Treffpunkt Waagplatz, 15 Uhr

Fr. 11.05.07

Sa. 12.05.07

sowie

So. 17.06.07 14 Uhr

Sa. 30.06.07

Sa. 14.07.07

Sa. 08.09.07

Sa. 22.09.07

Fürth ist eine Stadt, in deren Stadtbild sich die geschichtliche Entwicklung vom 17. Jahrhundert bis heute in einer Deutlichkeit wie an kaum einem anderen Ort ablesen lässt. Das gilt auch für die Industrielle Revolution, einem rapiden und sozial spannungsreichen Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft: Im 18. bis zum 20. Jahrhundert gestaltete sich die Arbeits- und Sozialordnung Europas um. Fürth spiegelt diesen Übergang an vielen Ecken, Orten und Plätzen sinnfällig wider.

Die industrielle Revolution begann mit der Mechanisierung der Baumwoll-Herstellung, durch Industriespionage kam diese Erfindung 1783 nach Deutschland und wurde in der ersten Fabrik auf dem Europäischen Festland in Ratingen am Rhein verwendet. Es folgte gegen großen Widerstand der Heimweber der mechanisierte Webstuhl. Die Textilindustrie trug die erste Phase der industriellen Revolution, die Umwandlung zur Industriegesellschaft.

In der Fürther Gustavstraße eröffnete 1832 Konrad Weber eine Handweberei mit drei Webstühlen, die später als „Buntweberei Weber und Ott“ firmierte. 1886 ist Weber und Ott „das größte Etablissement dieser Art nicht allein im Königreich Bayern, sondern in ganz Süddeutschland“ und beschäftigte 1000 Arbeiter.

1861 wird in den Fürther Betrieben an fünf Tagen in der Woche mindestens 12, manchmal 14 und in Extremfällen sogar18 Stunden am Tag gearbeitet. Oft gibt es dafür „unbezahlten Urlaub“: Wenn das Geschäft schlecht geht, werden die Arbeiter entlassen. In Webereien kriechen Kinder ab 5 Jahren zwischen den mechanischen Webstühlen, um die Mechanik störende Fussel zu entfernen und Wartungsarbeiten durchzuführen. Nicht selten kommen die kleinen Hände in die laufende Maschine, betriebliche Krankenversicherungen gibt es nur selten.

Ein Arzt stellt um 1860 bei den Arbeitern zwei weit verbreitete Krankheiten fest: Erstens Krätze und zweitens „Demoralisation“, heute würde man „burn out“ sagen – nicht verwunderlich, wenn man trotz 60 Stunden Wochenarbeitszeit dennoch nicht genug verdient, um eine Familie ernähren zu können.

Die Führung beginnt am Freitag, 11.04.07 und am Samstag, 12.04.07 am Waagplatz, führt über die Gustavstraße (Grüner Baum als Vereinslokal der Arbeiterbewegung, ehemalige Kürschnerfabrik Baur mit Storchenschlot) über die Schindelgasse (jüdische Druckerei) in die Gartenstraße (Brauerei Grüner). In der Rosenstraße gibt es etwas über die ehemalige Buntpapierfabrik Stern zu erfahren, in der Blumenstraße über die Spiegelfirmen Bechmann sowie Krailsheimer, die Ahnherren der FLABEG. In der Badstraße werden die Kißkalthäuser vorgestellt, in der Mathildenstraße die Zichorienfabrik Josef Scheuer. Weiter geht es über die Bronzefarbenfabrik Tabor und Eiermann an der Ecke Marien-/Hirschenstraße zum Standort der durch Industriespionage großgewordenen Brillenfabrik Abraham Schweizer, um am Stadtmuseum mit seiner thematisch passenden Ausstellung zu enden.

Dr. Alexander Mayer

Stadtheimatpfleger

Vacher Str. 213g, 90766 Fürth

Telefon: 0911 / 78 494 78

Mobil: 0172 / 98 34 175

www.dr-alexander-mayer.de |

Unsereins ist leider zwiefach verhindert, am Freitag durch die lästige Erwerbsarbeit, am Samstag durch einen privaten Vortrags-Nachmittag. Aber es gibt ja genügend Ausweichtermine...

Montag, 7. Mai 2007

Im Rahmen des 1000-jährigen Stadtjubiläums wird es Mitte September ein regelrechtes Eisenbahn-Wochenende in Fürth geben: Wie der zonebattler aus gut unterrichteten Insiderkreisen erfahren hat, soll dann sogar die Karolinenstraße abschnittsweise gesperrt werden, um Platz für temporäre Tribünenbauten zu schaffen! Unsereins überlegt daher jetzt schon, ob sich wohl ambulant errichtete Hochsitze im eigenen, gleisnahen Schrebergarten gewinnbringend an lechzende Freaks und sabbernde Maniacs vermieten ließen...

So ein in Kennerkreisen hochgeschätztes Event hat es in Fürth freilich schon einmal gegeben, nämlich im Jahre 1985 zur 150-Jahrfeier der ersten deutschen Eisenbahn. Der Herr Grabenkenner hat mir ein paar dokumentarische Privat-Fotos von damals zugespielt, die ich mit seiner freundlichen Zustimmung hier der interessierten Öffentlichkeit präsentieren darf:

Tja, da staunt der Fachmann, und der Laie wundert sich: Ist auch schon fast wieder ein Vierteljahrhundert her, daß es hierzulande ICEs gibt... Der Knabe in blau ist übrigens kein geringerer als der Herr Grabenkenner höchstpersönlich, der offenbar schon damals der Neugierigen einer war. Recht so!

Donnerstag, 19. April 2007

Wie die Fürther Nachrichten heute vermelden,

| ...verschwindet mit der Willy Messerschmitt-Straße ein weiterer Schatten aus der NS-Zeit vom alten Atzenhofer Flugplatz. Der Fürther Stadtrat hat gestern mit 36 seiner 50 Stimmen eine Umbenennung der Messerschmitt-Straße in Melli-Beese-Straße beschlossen. |

Während der Name Messerschmitt wohl den meisten geläufig sein dürfte, haben sicher die wenigsten je von Melli Beese gehört. Der zonebattler bis dato auch nicht, darum hat er sich auf Wikipedia schlau gemacht. Der an Hindernissen reiche (und mit dem Freitod endende) Lebenslauf der ersten deutschen Fliegerin hinterläßt den Leser bestürzt: Hut ab vor einer Frau, die in einer männerdominierten Gesellschaft dermaßen mutig und mit großer Ausdauer ihre Visionen verfolgte!

Montag, 5. März 2007

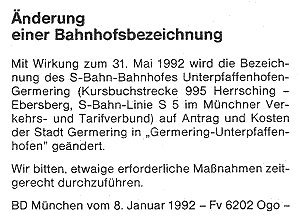

Es ist wieder einmal an der Zeit, aus jener quasiheiligen Schrift zu zitieren, die weiland unter dem Namen Amtsblatt der Deutschen Bundesbahn maßgeblichen Anteil an der Charakterbildung und beruflichen Sozialisation des zonebattler hatte:

Man beachte, daß die Eisenbahn in jenem Fall nur Vollstrecker eines (heutzutage bizarr anmutenden) kommunalen Wunsches war. Doch das selbstredend mit der typisch deutschen Gründlichkeit und Effizienz, um die man uns im Ausland bis heute so sehr beneidet...

Dienstag, 6. Februar 2007

Heute abend bin ich bei bei Recherchen zur lokalen Historie auf die bemerkenswerte Homepage www.verkehrsrelikte.de gestoßen: Für einen Spurensucher wie mich ein gefundenes Fressen! LeserInnen aus Fürth und Umgebung möchte ich besonders auf die Unterseite mit den Verkehrsrelikten im Großraum Nürnberg hinweisen, die eine Fülle an hochinteressanten Informationen und Bilddokumenten bietet!

Donnerstag, 1. Februar 2007

In einem Beitrag namens »Kino-Klassiker vom Klassenfeind« habe ich vor einigen Monaten auf die Kinofilme der DEFA und deren sensationell preiswerte DVD-Jubiläumsgaben als Beilage zum Boulevard-Blatt SUPERillu hingewiesen. Heute gibt es mit dem aktuellen Heft den Konrad-Wolf-Film »Ich war neunzehn« zu kaufen. Meiner Meinung nach ein Muß für jede Sammlung, und da der zonebattler über ein gewisses Sendungsbewußtsein verfügt, hat er heute morgen gleich fünf Hefte mit ebensovielen Silberscheiben zum Weitergeben erstanden...

Dienstag, 23. Januar 2007

Ein gewisser Gerd Gaiser war in der noch jungen Bundesrepublik ein vielgelesener und vieldiskutierter Autor, heute ist er so gut wie vergessen. Von seinen zahlreichen Romanen, Erzählungen und anderen Werken ist derzeit nichts mehr im regulären Buchhandel erhältlich, in mancher Bibliothek läßt sich jedoch zumindest der weiland gefeierte Nachkriegszeit-Roman »Schlußball« entleihen.

Daß der Ruhm des Autors heute erloschen ist, liegt sicher auch (und vor allem) an seiner persönlichen Haltung und politischen Einstellung: Als fanatischer Anhänger der nationalsozialistischen Blut-und-Boden-Ideologie hat er während des Zweiten Weltkrieges schlimme Haßtiraden zu Papier gebracht. Der Untergang des Dritten Reiches, von ihm daher auch als persönliche Katastrophe erlebt, prägte Gaisers unverwechselbaren Stil: In elegisch larmoyanter Weise schildert er ‑nicht ohne immer wieder durchschimmerndes Selbstmitleid- eigene Erlebnisse oder fiktive Begebenheiten aus jenen bewegten Zeiten.

Was also macht diesen Schriftsteller überhaupt erwähnenswert, wieso konnte er seinerzeit gesteigerte Beachtung finden? Nun, es ist die fesselnde Suggestivkraft seiner plastischen und bildreichen Sprache. Gaisers Stärke lag, so würdigte in einem zu seinem Tode im Juni 1976 verfaßten Nachruf sogar Marcel Reich-Ranicki, »in der Wiedergabe sinnlicher Wahrnehmungen, in der Schilderung des Kolorits, im Atmosphärischen«. Die von Reich-Ranicki konstatierte »außerordentliche Intensität der Darstellung« macht in der Tat das Faszinierende der Gaiserschen Prosa aus, es bleibt bemerkenswerte, zuweilen im Wortsinne ergreifende Sprachkunst.

Das im Folgenden exemplarisch angesprochene Buch »Die sterbende Jagd« ist weniger ein Roman im klassischen Sinne als vielmehr eine Aneinanderreihung intensiver Eindrücke und Szenen, quasi ein verbales Mosaik, aus dem ein gefühlsbetontes Gesamtbild erwächst. Es geht um den verzweifelten Kampf der deutschen Jagdflieger gegen die erdrückende Übermacht der alliierten Bomberströme in der Spätphase des 2. Weltkrieges. Man mag Gaiser zu Recht die Fähigkeit absprechen, einen großen erzählerischen Bogen spannen zu können, sein expressiver Patchwork-Stil fesselt den Leser gleichwohl auf höchst ungewöhnliche Art.

Ob es andererseits adäquat ist, ein derartiges Thema in solch ästhetisierender Weise abzuhandeln, erscheint natürlich zweifelhaft: Nachhaltig beeindruckend ist es aber allemal. Da das Buch heute nur noch antiquarisch gefunden werden kann, möchte ich hier mit einer kleinen Leseprobe die Gaisersche Wortvirtuosität demonstrieren. Als nötiges »Gegengift« zur trunkenen Sprach-Ästhetik sollte man sich freilich gleich anschließend den kritischen Aufsatz »Gerd Gaisers Reiter am Himmel« von Reinhold Grimm zu Gemüte führen...

Gerd Gaiser: Die sterbende Jagd (Kapitel 23)

Hinab! Sie suchten einander. Sie suchten einer den andern auf und zerstörten sich. Sie luden sich auf mit Tonnen von Treibstoff und mit Tonnen von Sprengstoffen, um einander in Stücke zu blasen. Lauter teure Tote, der Tod kostete viel. Niemand kann für Lebendige so viel ausgeben. So hohe Kosten rechtfertigt allein der Krieg. Hinab! Wer stark ist, zerfetzt den andern. Hinab. Immer mehr hinab und herunter. Wer hinab ist, kommt nicht wieder herauf.

Der Unteroffizier Mahn kam auf Position, drückte an und schoß, er legte vor sich eine Feuerstraße, die sein Gegner, ein Jäger, schneiden mußte. Davorhalten, dachte er und hörte den alten Gritzner, der sagte mit seiner grunzenden Stimme: »Halt ihm vor die Schnauze, das ist meine Tour, laß ihn hineinfliegen.« Im spitzen Winkel wuchsen sie aufeinander zu, drüben ein Fleck auf den Blechen, ein Fleck auf die saubergefegte Flanke hingerotzt und vorher nicht dagewesen; er spürte den Schweiß ausbrechen in Lenden und Achseln und setzte zum Schrei an, da hörte er plötzlich, was in der Kopfmuschel plärrte und schon vorhin dagewesen war, oder was heißt vorhin, einen Bruchteil von eines Atemzugs Länge: der andere Schrei, der ihn warnte; aber schon war der Segen über ihm. Es schmetterte von schräg hinten in seine Kabine, beutelte ihm den Kopf und bog ihn. Oh Leben, all das Dröhnen und Bellen ging in ein hohes Sirren über wie von Zikaden, betäubend, den Atem zerstörend, in der Mittagstille, auf dem Monte Pincio über Rom, betäubend wie Äther, die Mittagszikade, jetzt sah man das Sirren farbig, Ringe von irisierendem Licht, elastische, bis zum Springen beanspruchte Ringe aus feinem metallischem Stoff, Ringe, ins Milchweiße mündend, und dann träger rotierende Scheiben, und dann das Sirren wie unter seidenen Kissen erstickt.

Ein Feldwebel namens Lutz, siebente Staffel, taktische Nummer Elf, sah den Vorgang mit an. Merkwürdig, jetzt fingen die beiden Flugzeuge zu klettern an, dann schlug zuerst aus dem fremden Flugzeug die Flamme, es schmierte seitwärts über eine Fläche hinab. Die eigene Maschine flog noch einen Augenblick länger, dann schien sie überzogen zu stehen, und dann tauchte sie mit der Spitze vornüber und fiel eine Strecke weit durch wie ein Stein. Jetzt fing sie sich, schwang pendelnd um eine senkrechte Achse, trudelte und ließ ihre Flächen blitzen. Jetzt war sie schon sehr klein, ein Spielding, tot, zerbrechlich und zart, sie schob wie ein Falter vorm Wind schräg über eine samtgrüne Fläche, ein Feld von Luzernen, ein Kiefernwäldchen, vielfingerig wie ein Handschuh, das in grauen Sand auslief, und dort war jetzt der Schatten aufgetaucht und rann dem stürzenden Flugzeug sehr rasch entgegen. Das währte noch einen Augenblick, dann die Stichflamme, eine Brunnensäule von Dreck, die einen Augenblick stand und sich fein zerteilte und kreisförmig auseinandersank.

Lutz drehte den Kopf fleißig, denn er hatte niemand mehr hinter sich. Einen Augenblick war der Raum leer, die Leere der Schlacht, die Stille zwischen zwei Atemzügen, er hatte die Schlacht aus dem Gesicht verloren, die Schlacht hatte ihn ausgespuckt. Bläue oben und unten, ein paar Wölkchen tief drunten kraß und flott über ihren Schatten. Die Zeiger am Instrumentenbrett, leicht wie Geisterzungen. Sacra conversazione. Das tiefe Gedröhn, das Dröhnen der blauen Muschel; die Muschel dröhnte um ihn, süßer Gesang, Welt süß und dröhnend, das Muschel-Lied. Dann kehrte er jäh zu sich selbst und sah alle drei Pulks fast auf einen Schlag.

Er sah eigene Jäger, anscheinend eine Staffel, alle mit gelben Nummern, also die Neunte, aber nur sieben Flugzeuge, ein Schwarmkeil voraus und dann abgesetzt drei Maschinen in Reihe fliegend. Dann sah er zweitens einen anderen Jagdverband, und das waren keine eigenen Jäger, viele Punkte, giftig und mückenklein und so hängend, daß sie sogleich auf diese Staffel zu stoßen vermochten. Sprechverkehr hörte er nicht, aber er sah, daß die gelben Nummern geradeaus weiterzogen. Offenbar kümmerten sie sich nicht um den Pulk, der sich über ihnen befand. Und deshalb, ohne eine genaue Verknüpfung seiner Gedanken, so wie der Anblick der Todesverachtung einen Sog ausübt, hielt der Feldwebel Lutz Kurs auf diese Staffel. Und jetzt sah er drittens, daß diese Maschinen ihrerseits schon im Angriff lagen. Sie flogen geradeaus gegen einen schweren Pulk. Das ging alles sehr schnell, die Geschwindigkeiten fraßen einander weg, Feuerschläge, aufreißende Lichter vorne und rechts und links, Lichtgestöber, Lichtstöße oben und unten; wie in der Schmiede, in der brüllenden Schmiede mitten darin, sie fielen und ließen sich fallen, zerstoben wie Funken im Sturm, keiner sah mehr den andern, zwei schleiften weiße Fahnen, Lutz selber brannte, eine Flamme leckte ihn an und war weg wie eingehaucht, dann spie es wieder, spie wie Flammengebläse und rußte ihn an. Sofort schoß er die Kabinenhaube ab, riß Haube und Gurte auf und wand sich halb erstickt auf den Bordrand.

Der Fahrtwind umschlang ihn brüllend, fegte ihn ab, nahm den Atem, es gurgelte in seiner Kehle und schnitt ins Gedärm, seine Hände wehrten sich, sie kamen nicht nach, dumme Hände, die sich wehrten und nicht losließen, wo es darauf ankam loszulassen; dann war der Druck mächtiger und legte ihn um. Eine Schwinge schoß an ihm vorbei, ein furchtbarer Streich, der ihn fehlte. Dann er selbst ein Bündel in der Luft, schlenkernd, den Mund voll Druck, und dann krampfhaft die Beine angekrümmt wie ein Kind in der Mutter, ein Kind in der großen Muschel, koppheister und noch einmal hei, noch einmal himmelan und auf und hinan zu der lustigen Erde, mit dem dicken Kopf schwappend voll Blut und den fließenden Augen, mit dem Salzwasser die Wangen herab, himmelan und die himmlischen Heerscharen auch dabei, Friede auf Erden und allen die guten Willens sind. Den Menschen ein Wohlgefallen, die Erde so weit und so lustig grün. Eine Fabrik so spaßig wie aus der Spanschachtel, eine Fabrik, kenternd und noch einmal ganz herum, und dann in der Luft Blasen, Blasen wie Glaskugeln, anmutige Verneigung der Kugeln, und noch einmal ganz herum. Er wußte bis dahin von seiner Hand nichts. Seine Hand arbeitete, er und seine Hand, das waren wieder zwei Dinge, und die Hand war besonnener als der Feldwebel Lutz. Sie hatte den Griff gerissen. Sein Körper empfand den Ruck, als das Öffnen des Fallschirms einsetzte, einen Ruck und noch einen. Es zerrte und stieß, aber jetzt war der Sturz gebändigt. Die Kraft nahm zu, die über dem Sturz sich ausgefaltet hatte. Wohlgefällig, halb betäubt sah Lutz das weiße Segel über sich aufgebläht, das flüsternde Seidenzelt. Es war eine Kuppel, und die Kuppel hütete ihn. Sie gab ihm nach und ließ ihn spielen. Er schwang wie ein Kind in den Turnringen. Es war ihm, als schwebe er aufwärts, obwohl er noch immer mit sieben Sekundenmetern stürzte. Und jetzt auch verspürte er eine Zugluft an seinem linken Bein. Er sah an sich hinunter und sah seinen Fuß in der grauen Wollsocke, den Fuß über der Erde. Er hatte im Aussteigen den einen Pelzstiefel eingebüßt. |

Rein handwerklich könnte sich da so mancher eine Scheibe von der Schreibe abschneiden, denke ich mir. Inhaltlich gilt es zuweilen, kritische Distanz zu wahren!

Lohnenswert ist es übrigens auch, nach der Gaiser’schen Erzählungssammlung »Gib’ acht in Damokosch« Ausschau zu halten. Wer mit dem mal pastosen, mal leichtfüßig skizzierten Wortgemälden Gaisers etwas anfangen kann, wird sich dann vermutlich auch nach den weiteren Werken des ehemaligen Jagdfliegers und Kunsterziehers umsehen wollen: Heutzutage sind seine Bücher in alten Ausgaben über amazon.de problemlos zu bekommen.

Sonntag, 14. Januar 2007

So ernüchternd, ja so katastrophal ist das Fazit eines Artikels in der Zeit, der sich der ungebremsten Vernichtung von Baudenkmalen quer durch das Land annimmt. Ein schlimmer und schmerzlicher Befund, auch wenn wir in Fürth vielleicht marginal besser dastehen als andere anderswo.

Donnerstag, 4. Januar 2007

Der Stadtheimatpfleger Dr. Alexander Mayer meldet sich heute in den Fürther Nachrichten mit der jährlichen Zwischenbilanz seiner Tätigkeit zu Wort. Als besonders traurig empfinde ich die endlose Geschichte um den alten Lokschuppen nebst Feldschmiede an der Stadtgrenze, dessen unwürdiges Elend ich jeden Tag vorbeifahrenderhalber zu Gesicht bekomme...