Freitag, 1. August 2014

Auf den Tag genau drei Monate nach seiner Rückkehr aus dem Jahresurlaub rafft sich der faule zonebattler jetzt endlich zur längst überfälligen Berichterstattung über denselben auf! Nachdem er die – gleichfalls trägheitshalber vor sich hergeschobene – Bildsichtung, ‑ausmistung und ‑bearbeitung nunmehr endlich abgeschlossen hat, wäre eine weitere Verzögerung nicht mehr plausibel zu begründen. Allenfalls eine schleichende Adaptierung des mediterranen Lebensgefühls könnte dafür herhalten, den Schlendrian zu entschuldigen...

Womit ein guter Einstieg gefunden wäre: Nach den Bereisungen der »Schatzinsel« La Palma und der »Verkehrsinsel« Malta (nebst Gozo) stand diesmal mit Mallorca erneut ein entspannter Insel-Aufenthalt auf dem Reiseplan. [1] Zwar war der Autor dieser Zeilen vor einem knappen Vierteljahrhundert (und in einem früheren Leben) schon mal nebenan auf Menorca tauchurlauben, aber auf die Trauminsel der Deutschen zog es ihn heuer zum ersten Male. Die mannigfaltigen dort erlebten, teilweise schier unglaublichen Überraschungen geben der auf acht Teile angelegten Artikel-Serie ihren Namen.

Zum Einstieg sei wie so oft ein Lageplan mit den im Urlaub zurückgelegten Wegen vorgezeigt (mit Dank an meinen kleinen GPS-Tracker):

Wie man sieht, beschränkten sich des zonebattler’s Erkundungs-Aktivitäten bei diesem erstmaligen Aufenthalt im Wesentlichen auf die Serra de Tramuntana und die Inselmetropole Palma de Mallorca. Knappe drei Wochen lang haben wir vor allem das Gebirge und die eher beschaulichen kleinen Orte darin erwandert und erfahren. Die vielfach kolportierten Auswüchse des Massen-Tourismus’ haben wir dabei übrigens weder gesucht noch gefunden...

Doch beginnen wir am Anfang: Mitte April ging es los, per pedes zur U‑Bahn, mit dieser zum Nürnberger Flughafen, von da aus non-stop und direkt mit Air Berlin auf und davon in Richtung Palma. Das europaweit schöne Wetter machte schon die Alpenüberquerung zum spektakulären Erlebnis:

Nach der Landung in Palma de Mallorca mußten wir ein wenig suchen, bis wir zu unserem Shuttle-Bus fanden, der uns und ein weiteres Paar dann umstandslos zu unserem Ziel brachte, dem kleinen Küstenort Port de Sóller an der Südwestküste des mallorquinischen Eilandes. Dortselbst bezogen der zonebattler und seine bessere Hälfte ihr Quartier in einem der preisgünstigeren Hotels direkt an der malerischen Uferpromenade und waren angenehm überrascht vom temporären neuen Heim.

Die arithmetisch nicht wirklich in die Sortierung der übrigen Zimmer passende Raumnummerierung ließ uns schlußfolgern, daß wir möglicherweise in einem erst später zum Hotelzimmer umgewidmeten Raum gelandet waren. Jedenfalls waren wir sehr zufrieden damit, zumal wir nach dem vorhergegangenen Studium von diversen Bewertungsportalen schon schlimme Befürchtungen gehegt hatten... [2]

Das Fenster ging zwar nicht zum Meer, sondern zum ruhigen Hof hinaus, aber das war uns einigermaßen schnuppe: Zum Ufer waren es draußen nur wenige Schritte, und drinnen guckten wir ohnehin eher in die mitgeführten Fensterchen zur virtuellen Welt als nach dem echten Ausblick.

In früheren Jahrhunderten schützen sich die Mallorquiner vor Piraten durch schlaue Anlage ihrer Siedlungen: Während die Häfen bewußt klein und unscheinbar gehalten wurden, baute man ein paar Kilometer im Hinterland die eigentlichen Orte, die von See aus nicht zu sehen waren (und es bis heute nicht sind). »Security by obscurity«, sozusagen. So verfuhr man auch im Falle von Port de Sóller, welches den Meereszugang für das etwa drei Kilometer landeinwärts gelegene Städtchen Sóller darstellt. Beide Gemeindeteile sind nicht nur durch Straßen und Wege, sondern seit 1913 durch eine schnuckelige Schmalspur-Straßenbahn verbunden, deren eine Endhaltestelle justament vor unserem Hotel-Eingang lag:

Nach Aussage von Freunden, die schon seit vielen Jahren immer wieder in diese Ecke der Insel reisen, kostete eine Straßenbahnfahrt vor zwölf Jahren noch läppische 50 Cent pro Nase und Richtung, was schwerlich kostendeckend gewesen sein dürfte, zumal die Zügelchen damals wohl primär von der einheimischen Bevölkerung frequentiert wurden und damit alles andere als ausgelastet waren. Dann kamen wohl findige Tourismus-Unternehmer auf die Idee, Tagestouren von Palma aus anzubieten und sowohl den nicht minder historischen Zug von Palma nach Sóller als auch die daran anschließende Straßenbahn als Attraktion zu vermarkten. Heute kostet die Passage mit der Bimmelstraßenbahn stolze 5,00 EUR pro Person, weshalb wir uns das Vergnügen in der ganzen Zeit unseres Aufenthalts genau einmal gegönnt haben (und ansonsten die Strecke mit Bus oder Auto gefahren, wenn nicht gar gelaufen sind)...

Die ersten Tage unseres Urlaubs verbrachten wir in und um Sóller herum. Das Städtchen ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen aller Schwierigkeitsgrade, verfügt andererseits nicht über ausgedehnte Strände und auf ein junges Publikum ausgerichtete Freizeitangebote, so daß sich dort mehr mittelalte Wandersleute einfinden als Party-People auf der Suche nach vollen Sangria-Eimern. Uns war das sehr recht, und vielen anderen Reisenden auf der Suche nach Ruhe und Entschleunigung auch.

Ich persönlich war von der Ausdehnung des mallorquinischen Gebirgszuges der Tramuntana einigermaßen überrascht, und zwar sowohl in horizontaler wie auch in vertikaler Hinsicht. Das ließ schweißtreibende Touren erwarten (die später dann auch tatsächlich folgten). Wie schon in den Vorjahren erwies es sich da als umsichtig, die Reise im Frühjahr angetreten zu haben, wo die Tageshöchsttemperatur noch erträglich ist und die Vegetation üppig. Doch dazu später mehr.

Zunächst also erforschten wir auf Schusters Rappen die nähere Umgebung von Port de Sóller und krabbelten auf die umliegenden Hänge und Hügel. Immer wieder ergaben sich dabei reizvolle Aus- und Ansichten von postkartengeeigneter Pittoreskizität:

Bei dem dicken Knubbel da links oben über dem Hafen handelt es sich um einen alten Wach- und Wehrturm, die Torre Picada. Ansonsten sieht man recht schön das Dreiviertelrund der Bucht, die Strandpromenade und die sie säumenden Hotelbauten von durchwegs moderaten Ausmaßen. Den Hang hinauf gibt es Apartment-Häuser, von denen bei näherer Inspektion weit mehr unbewohnt leerstehen, als man meinen möchte. Wie auch anderswo in spanischen Landen ist da wohl viel am tatsächlichen Bedarf vorbei gebaut worden, aber irgendwer wird davon schon profitiert haben...

Zurück ans Ufer und an die Promenade, wo sich das Leben abspielt, welches »prall« zu nennen zumindest in der Vorsaison eine arge Übertreibung wäre. Viele Wassersport-Aktivitäten gab es im April noch nicht zu beobachten, manch’ einschlägiges Angebot stand noch weitgehend ungenutzt herum und diente primär als buntes Fotomotiv:

Bald fanden wir heraus, daß es auf der Insel hervorragendes Speieseis zu schlecken, ja es sogar in Sóller eine eigene Eisfabrik gibt. Als erklärter Gegner absurder Globalisierungsauswüchse sollte ich mir jetzt eigentlich den Hinweis darauf verkneifen, daß das heimische Spezialitäten-Label »Fet a Sóller« über den eigenen Online-Shop sogar Eis zur Lieferung von Mallorca nach Deutschland anbietet, aber mei, deklariert als virtuellen Appetizer zum Probieren vor Ort lasse ich mir die Inkonsequenz selbst mal durchgehen...

Jedenfalls ist es ein schönes Ritual zum Tagesausklang in Port de Sóller, sich vor die sonnengewärmte Mauer am kleinen Fet a Sóller-Eiscafé an der Strandpromenade zu setzen, ein Eis zu schlabbern und dabei den Sonnenuntergang zu betrachten: [3]

Nach Sonnenuntergang ist im Frühjahr nimmer viel los im Örtchen, die Hotelgäste verteilen sich auf die diversen Restaurants an der Promenade oder tappen noch ein wenig sinnierend am Strand entlang. Irgendwann nimmt die letzte Straßenbahn als »Lumpensammler« noch ein paar Leutchen mit, dann kehrt Ruhe ein.

Ruhe herrscht nunmehr auch hier, und ich beende meinen heutigen Beitrag mit einem Ausblick auf den nächsten, in welchem wir den Blick erweitern und uns etwas im Umland umtun wollen. Ein Vierteljahr wird es definitiv nicht dauern bis zur zweiten Folge meiner kleinen Reisereportage, das immerhin sei hier und heute versprochen! Da bin ich mentalitätsmäßig dann doch noch eher die deutsche Beamtenseele und nicht der mediterrane Lebenskünstler...

[1] Ja, ich weiß, La Palma und die übrigen Inseln der Kanaren liegen fernab des Mittelmeeres im Atlantik, sind aber dennoch so spanisch geprägt wie die Balearen und auch des milden Klimas wegen sozusagen »quasi-mediterran« in der Anmutung...

[2] Wobei es mit den Hotel-Bewertungen im Netz immer so eine Sache ist: Man findet für faktisch jedes Etablissement sowohl himmelhoch jauchzende wie grottig-grausame Kommentare. Die einen mögen von bestellten Claqueren kommen, die anderen von neidischen Konkurrenten lanciert sein. Manche Reisende können bizarr überzogene Ansprüche haben, andere sind – wie wir – eher genügsam, solange Bett & Dusche sauber und benutzbar sind. Pech kann man haben, Glück aber auch. Betreiber können wechseln, dito das Service-Personal. Kurzum: Man sollte sich im Voraus keinen großen Kopf machen und nicht allzu viel Zeit mit diesbezüglicher Recherche verschwenden.

[3] Bevor ortskundige Kenner(innen) jetzt triumphierend herumnölen: Ja, der Blick vom Eis-Café aus sieht etwas anders aus, man hat da nämlich Blick auf’s offene Meer hinaus, das Foto entstand zugegebenermaßen ein paar hundert Schritte rechts davon, aber nein, die ruhig-romantische Abendstimmung ist hier wie da die gleiche und ich nehme im Zweifelsfall lieber die schöneren Fotos, weil die meisten Blogbesucher(innen) erfahrungsgemäß nur die Bilder anschauen und meine mir dazu mühsam abgerungenen Zwischentexte eh nicht lesen. Selbst wenn ich resignierend seufzend Blindtext hinschrübe, würden es vermutlich die wenigsten merken...

Montag, 23. Juni 2014

Als ich neulich aus dem Urlaub zurückgekommen war und mir irgendetwas ausdrucken wollte, stellte sich mein Canon-Tintenspritzer tot und blieb das auch, da halfen weder gutes Zureden noch Verwünschungen. Also gut, es mußte Ersatz her, denn auch wenn unsereiner das papierlose Büro weitgehend realisiert hat, ganz ohne Drucker geht es halt doch nicht. Aufgrund des geringen Druckaufkommens kam mir jetzt ein fescher LED-Farbdrucker von Dell ins Haus, der mir monatelanges Warten auf den nächsten Einsatz nicht übelnimmt, dafür aber aufgrund seiner Ausmaße nicht mehr wie der alte Printer auf den Schreibtisch paßt. Wohl aber auf den rechts davon plazierten Beistelltisch, von wo er den eingestaubten Flachbettscanner in die Spendenkiste verdrängte. Wo einst der alte Drucker auf dem Schreibtisch stand, machte sich nun aber noch sein »Unterbau« breit, ein 1989 neu gekaufter Slimline-Verstärker Dual CV 6010, der bis dato meine links und rechts vom PC-Monitor aufgestellten ReVox Piccolo Mk. II-Kompaktlautsprecher befeuerte.

Weil mir der treue Verstärker aber mittlerweile in mehrfacher Hinsicht als überdimensioniert vorkam (volumenmäßig ebenso wie in Sachen Stromverbrauch), sann ich auf zeitgemäßen Ersatz, den ich nach einigem Recherchieren auch fand in Form eines nachgerade winzigen Verstärkerchens des chinesischen Herstellers S.M.S.L. Ha, das kleine Gerätchen gefiel mir auf Anhieb! Bei Amazon kriegt man etliche verschiedene Typen, die nach dem bewährten Prinzip der »customer confusion« allesamt dermaßen individuell benamst sind, daß man keinerlei System dahinter erkennen kann...

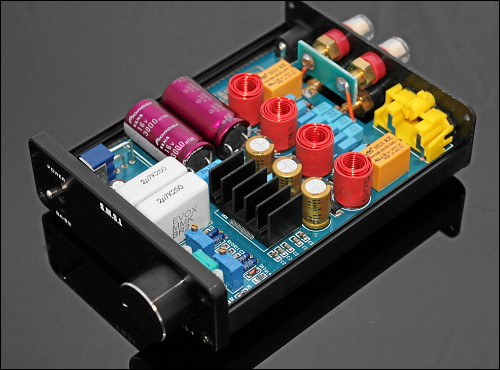

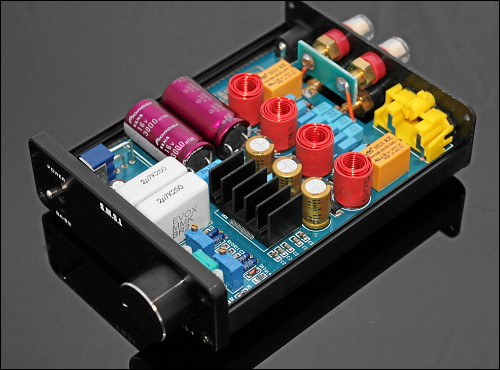

Egal, ich leistet mir für einen knappen Fuffziger das 2x25 Watt-Modell SA-S3 (in schwarz, wiewohl auch die Varianten mit silberner und goldfarbener Front sehr schick aussehen), derweil mein bestens erhaltener Dual-Klassiker samt Anleitung und Originalverpackung via eBay den Weg zu einem guten neuen Herrchen fand. Der frisch eingewechselte Ersatzspieler ist kaum so groß wie zwei Zigaretten-Schachteln (die der zonebattler verachtet und nur des universellen Größenvergleiches halber zu nennen bereit ist) und findet bequem auf einer der beiden Lautsprecherboxen Platz:

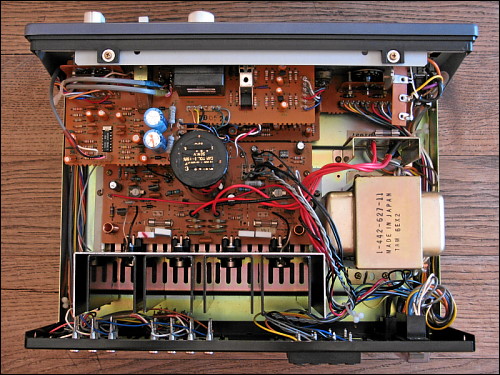

Nicht im Bild zu sehen ist die sehr solide Bauweise und wertige Verarbeitung des formidablen Gerätchens, welches absolut minimalistisch ausgestattet ist mit nur einem Stereo-Eingang und einem Paar Lautsprecher-Buchsen hinten sowie einem Hauptschalterchen nebst LED vorne, flankiert von einem Lautstärkesteller mit dezent blau hinterleuchtetem Drehknopf. Mehr ist nicht dran (und auch nicht nötig). Die Anschlüsse sind sehr massiv und vergoldet ausgeführt, und anhand eines vom Hersteller geborgten Fotos der Innereien kann hier der visuelle Beweis erbracht werden, daß der fernöstliche Zauberkasten auch in seinem Inneren hält, was sein Äußeres verspricht:

Seinen Strom bezieht der audiophile Apparillo übrigens aus einem externen Schaltnetzteil, wie es typischerweise auch für Notebooks Verwendung findet. Im Gegensatz zum raumgreiferenden Vorgänger-Verstärker erwärmt sich nichts spürbar, der deutlich höhere Wirkungsgrad des »Class T«-Amplifiers macht den Dauerbetrieb am PC nicht zur energieverschwendenden Veranstaltung (wobei wir über den diesbzüglichen Umsatz meines ollen Pentium 4‑Rechners unter dem Tisch doch lieber den Mantel des Schweigens ausbreiten wollen)...

Für mich hat sich der plötzliche Druckertod in mehrfacher Hinsicht ausgezahlt: Neuer Printer, neues Gadget, alter Scanner verschenkt, mehr Platz auf dem Schreibisch. HighEnd-Fans mögen die Nase (und die Ohren) über meinen kleinen Neuerwerb rümpfen, aber ich bitte, den Einsatzzweck zu bedenken: Hier geht es »nur« um den Sound aus dem PC (der sich gleichwohl hören lassen kann, auch wenn meine großen HiFi-Anlagen natürlich in anderen Ligen spielen). Wobei die kleinen Amps selbst in qualitätsbewußten Analog-Audio-Kennerkreisen ihre Fans haben, wie z.B. diese Foren-Diskussion zeigt. Aber was soll man lange drüber reden: Versuch macht klug und Ausprobieren kostet nicht viel!

Freitag, 20. Juni 2014

Die Entwöhnung von der Muttermilch seinerzeit als narzißtische Kränkung erlebt habend und dies nachhaltig zu kompensieren suchend, ist der zonebattler vor mehr als einem halben Jahrhundert passionierter (Kuh-)Milchtrinker geworden und bis auf den heutigen Tag geblieben. Und während er ihm verkostungshalber vorgesetzte Weine jeglicher Provenienz und Güteklasse auch im reifen Alter allesfalls in »sauer« und »weniger sauer« zu kategorisieren vermag, so verfügt er in Sachen Milch über einen sehr ausgeprägten Geschmackssinn und nimmt feinste Nuancen war, die anderen Lebensteilnehmern verborgen bleiben. Einzig »Frischmilch« kommt ihm gemeinhin über die Zunge und auf die Geschmacksknospen, verpöhnt ist insbesondere die sogenannte »H‑Milch«, deren Geschmack indiskutabel ist und die allenfalls in kleiner Dosis im Kaffee geduldet wird, wenn andernorts gerade nichts Besseres zur Hand ist.

Seit einigen Jahren nun versucht der Handel, Milchtrinker mit »länger haltbarer« ESL-Milch zur sorgloseren Vorratshaltung zu animieren. Das Kürzel »ESL« steht für »extended shelf life« und bezeichnet de facto ein Zwischending zwischen Frischmilch und H‑Milch, wobei sich das »zwischen« nach Meinung des Autors dieser Zeilen sowohl auf die Haltbarkeitszeit als auch den Geschmack bezieht. Echte Frischmilch gab es in den letzten Jahren (die teuren Ultra-Öko-Flaschenabfüllungen im Bioladen lassen wir jetzt mal außen vor) im Wesentlichen nur noch bei REWE, weshalb der zonebattler seinen Wochenbedarf von sechs Litern (je drei Liter mit 3,5% und 1,5% Fettanteil) regelmäßig in der freitäglichen Mittagspause in Nürnberg einkaufte, um ihn zum vorwochenendlichen Feierabend dann nach Fürth zu schleppen. Ja, das ist unpatriotisch, aber nein, ich mag daheim nicht nochmals ausrücken müssen für Besorgungsgänge, die ich in der berufshalber frequentierten Ostvorstadt en passant erledigen kann...

Zurück zum Thema. Seit letzter Woche gibt es bei REWE verdrießlicherweise auch nur noch gefälschte Milch im »ja!«-gelabelten Tetrapack zu kaufen:

Man beachte die dezenten Unterschiede zwischen der »traditionell hergestellten« Frischmilch-Packung (links) und der für die nur unter größtem Widerwillen »genießbaren« ESL-Milch. Mit der Bezeichnung »länger haltbar« suggeriert einem der Handel einen Vorteil, der – zumindest aus Kundensicht – keiner ist: Länger haltbar ist auf meiner Zunge primär der eklige Nachgeschmack der ihrer natürlichen Eigenschaften weitgehend beraubten Milch. Es ist zum Mäusemelken! OK, bei längerem Nachdenken über diese Option dann eher doch nicht...

Interessant sind übrigens auch Details wie das offenbar neu angefertigte Foto, erkennbar am anderen Glas und der gänzlich unterschiedlichen Luftblasenbildung an der Oberfläche der darin enthaltenen Milch (oder was immer da im Studio für das Anfertigen des Produktbildes ins Glas gekippt wurde). Auch vom kursiven Schriftschnitt ist man aus unerklärlichem Grunde abgekommen: Vermutlich lautete die Vorgabe an den Grafiker: »Mach’ alles anders, aber es soll so aussehen wie vorher, damit der Kunde nicht verwirrt ist.«

Was also tun? Na ja, manche REWE-Filialen bieten immerhin noch »traditionell hergestellte« Alternativen unter anderem Markennamen und zu deutlich höheren Preisen an. Welche zu akzeptieren ich durchaus bereit wäre, wenn das Geld denn auch mehrheitlich beim Erzeuger ankäme. Freilich zeigten gelegentlich angestellte Experimente, daß manch’ andere, für’s doppelte Geld eingekaufte Milch schon vor dem Erreichen ihres Mindesthaltbarkeitsdatums bitter, flockig oder gar sauer geworden ist, etwas, was mir mit der früheren »ja!«-Milch so gut wie nie passiert ist. Ja, ich weiß um die Bedeutung der ununterbrochenen Kühlkette, und nein, ich biege mir die Welt nicht zurecht: Die alte »ja!«-Milch war – bei Würdigung der konsumierten Mengen und der gegebenen Begleitumstände – für mich die beste erhältliche Labsal! Die neue aber... Nein!

Glasflaschen beim Bio-Supermarkt zu holen ist mir übrigens zuviel der Schlepperei, zumal ich der Öko-Bilanz von Mehrwegflaschen im Vergleich zum Tetra-Pack eher skeptisch gegenüberstehe. Ich bin also momentan ratlos, wie ich mich mit meinen 54 Lenzen milchtechnisch über die nächsten 46 Jahre retten soll. Bleiben Sie dran, ich werde in den Kommentaren über Fortschritte (und ggf. Rückschläge) in dieser für mich lebenswichtigen Frage berichten...

Samstag, 15. März 2014

Mit dieser in der Londoner U‑Bahn immer wieder und allerorten zu hörenden Durchsage soll die Aufmerksamkeit der Reisenden auf den latent lebensgefährlichen Spalt zwischen Zug und Bahnsteig gelenkt werden. Die Gedanken des zonebattler’s indes wurden damit noch auf eine klaffende Lücke zeitlicher Art gerichtet: Vor etwa 25 Jahren war er zum letzten Mal in der Hauptstadt des Britischen Empires, und während die Erinnerung an damals nur noch bruchstückhaft in seinen Synapsen flackert, hat er diesmal mit wachen Sinnen genossen, in sein Hirn gebrannt und auf seinen Speicherchip abgelichtet, was die Stadt, das Wetter und die zahllosen Kulturtempel hergaben:

Das Wetter prächtig, die Museen mächtig: Was wollte man mehr? Für den trunkenen zonebattler steht fest: Bis zum nächsten London-Trip läßt er kein Vierteljahrhundert mehr verstreichen!

Donnerstag, 27. Februar 2014

Gestern hat meine brave Renngurke ihren 16. Geburtstag gefeiert. Die rekordverdächtige Laufleistung im letzten Lebensjahr: 1.481 km. Nein, da fehlt vorne keine weitere Ziffer. Ja, ich bin gleichwohl Mitglied der mobilen Gesellschaft. Aber mir steht ein bestens gepflegter Fuhrpark aus Dienstwagen mit 11.000 PS zur Verfügung und meinen täglichen Bedarf einkaufen kann ich per pedes in den Läden um die Ecke.

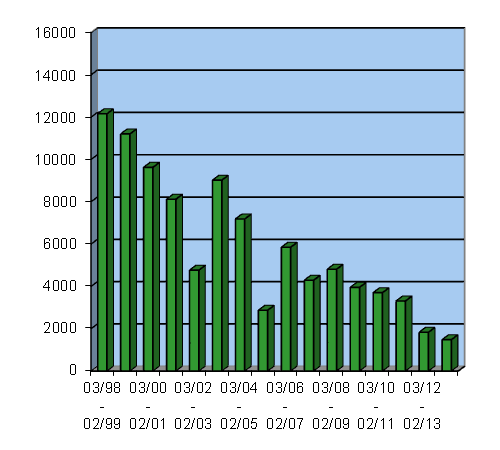

Interessant ist die Entwicklung der jährlichen Kilometer-Fresserei seit dem Kauf meines weiland fabrikneuen Minibusses Ende Februar 1998:

Wenn das so weiter geht, kriegt mein knuddeliges Vehikel in 14 Jahren noch ein H‑Kennzeichen verpaßt und wird in den Oldtimer-Ehrenstand erhoben. Falls mir die depperten Parkrempler bis dahin nicht meinen armen Libero unten vor der Haustüre zuschanden gefahren haben...

Mittwoch, 26. Februar 2014

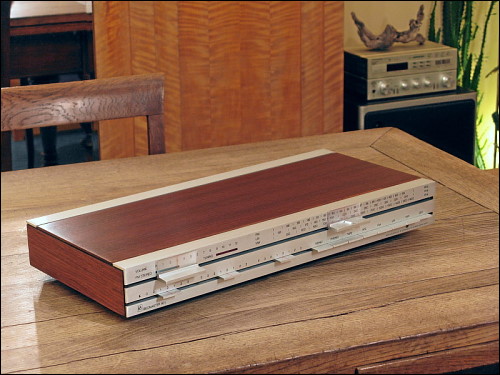

Ein Herr aus Hannover hatte in mehreren Kleinanzeigen-Portalen einen defekten HiFi-Vollverstärker der längst verflossenen Marke WEGA annonciert, den ich ob seines formidablen Erhaltungszustandes unbedingt mein Eigen nennen wollte. Gestern nun habe ich den Deal gedreht: Ein dienstliches Team-Meeting ließ mich morgens eh schon von Fürth nach Fulda eilen, da hatte ich nach dem Ende der Konferenz schon den halben Weg hinter und nur noch schlappe eineinhalb ICE-Stunden bis Hannover vor mir. Das Treffen mit dem freundlichen Verkäufer klappte wie besprochen, und da ich in Richtung Süden gerade so eben noch einen früheren ICE als den eigentlich avisierten erwischen konnte, war ich schon um 22 Uhr wieder zu Hause. Und da steht er nun wie aus dem Prospekt von 1977 gepellt, mein neuer alter WEGA V 3841:

Bis auf einen winzigen Lackabplatzer an der rechten Kante der Frontplatte (der sich mit einem sorgfältig applizierten Nagellack-Tropfen gut kaschieren lassen sollte) sieht der kompakte Kamerad wirklich noch jung und kräftig aus (gut riechen tut er erstaunlicherweise obendrein). Sogar die Bedienungsanleitung und das für die spätere Reparatur unerläßliche Service-Manual waren im Preis von 20 EUR inbegriffen, da kann man doch wirklich nicht maulen!

Zwei Jahre nach der Übernahme der Firma durch SONY werkelte schon japanische Technik im »deutschen« Gehäuse (der Verstärker ist bis auf die äußere Hülle identisch mit dem SONY TA-2650), die unverwechselbare »Laborgeräte«-Anmutung zeigt jedoch nach wie vor die gestalterische Handschrift von Hartmut Esslinger, dem späteren Gründer von frogdesign.

Warum man sich überhaupt so eine olle Blechkiste anlacht? Weil man zum Beispiel in jungen Jahren kein Geld dafür hatte und allenfalls bunte Prospekte der Desiderate sammeln konnte! Heute kriegt man die gestalterisch-technische Avantgarde von früher oft für kleines Geld nachgeworfen, weil sich im Zeitalter von Smartphone und Tablets kaum noch jemand schweren Geräteballast ans Bein hängen mag. Um so erfreulicher für mich und andere Enthusiasten, die Musik nach wie vor noch gerne aus gediegenen Apparaten mit »Anfaßqualität« genießen möchten.

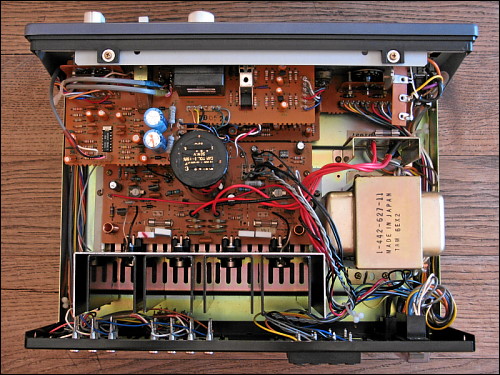

Wundersamerweise geht es auch auch Inneren des Verstärkers nicht nur sehr aufgeräumt, sondern auch absolut staubfrei zu. Sowas habe ich bei Geräten dieses Alters mit Lüftungsschlitzen im Deckel noch nie gesehen! Da muß wohl vor nicht allzu langer Zeit ein sorgfältiger Reparateur mit Pinsel und Staubsauger zugange gewesen sein:

Als Anekdote am Rande sei noch erwähnt, daß ich morgens in Fulda bis zum Beginn meines Meetings noch Zeit für einen Spaziergang durch die City hatte, dabei den famosen »Vortagsladen« von Bäcker Happ entdeckte und meine Kollegenschar mit einer dort erstandenen, bunt gemischten Kollektion aus 20 Faschings-Krapfen (im Hessischen »Kräppel« geheißen) überraschte. Sechs übriggebliebene Kalorienbomben traten später mit mir die Fahrt nach Hannover an und kriegten solcherart was von der Welt zu sehen, bevor sie dann im heimischen Fürth letztlich doch noch genüßlich verspeist wurden. Wann hingegen mit meinem momentan unpäßlichen, highfidelen Neuzugang Ohrenschmaus goutiert werden kann, steht derzeit noch in den Sternen...

P.S.: Ein Klick auf eines der Fotos bringt eine größere Fassung zur Anzeige. Je nach Umgebungslicht scheint sich das Blau des Gehäuses zu wandeln. Ein wunderbarer Chamäleon-Effekt!

Samstag, 18. Januar 2014

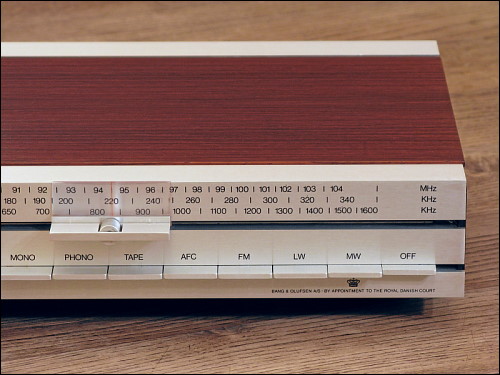

Inspiriert durch einen Hobby-Kollegen, der unlängst im Old Fidelity-Forum einen B&O Beomaster 4000 erwähnte, habe ich mich mal näher mit der HiFi-Historie von Bang & Olufsen beschäftigt. Sehr schnell war mir klar, daß mich deren überteuertes, neumodisches Gelumpe kein bißchen interessiert, es in der Vergangenheit aber fraglos tolle Sachen – zumindest designmäßig – vom dänischen Nobel-Hersteller gegeben hat.

Als nächstes habe ich mir dann die schön gestaltete und aufwendig gemachte B&O Sammler-Bibel von Tim & Nick Jarmann kommen lassen, und nach einigen zusätzlichen Internet-Recherchen war mir klar, worauf es hinauslaufen würde:

-

Der »heilige Gral« – sprich die mondäne Verstärker-/Tuner-Kombination aus Beolab 5000/Beomaster 5000 im außergewöhnlichen Rechenschieber-Design aus dem Jahr 1967 – ist ebenso selten wie (zu) teuer.

-

Der Beomaster 3000–2 (1971) ist schön und leicht zu kriegen, aber groß und durch seine Holzhaube etwas konservativ in der Anmutung.

-

Die späteren Modelle (z.B. Beomaster 4400) mit dem abgeschrägten Bedienpult vorne gefallen mir überhaupt nicht.

-

Die silbernen Alufronten ziehe ich aufgrund der besseren Ablesbarkeit der Beschriftung und der Harmonie zu den Holzteilen den schwarz eloxierten Ausführungen vor.

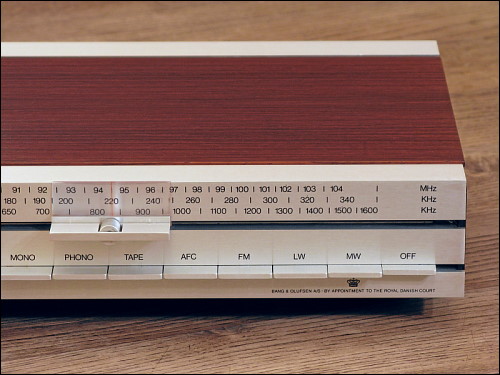

Was also blieb mir übrig? Der kleine, feine Receiver Beomaster 901 von 1973:

Den habe ich mir soeben aus der elektrischen Bucht gefischt, dank rudimentärer Beschreibung und dubioser Handy-Fotos hatte ich wenig Konkurrenz und mußte dem Anbieter letztlich nur EUR 36,06 (plus Paket-Porto) dafür löhnen.

Glück hatte ich mit diesem Fang in mehrfacher Hinsicht: Erstens kam das doch recht schwere Gerät trotz unzureichender Verpackung (nur eine Lage alte Blasenfolie im engen Karton) unbeschädigt an, zweitens ließ sich die gelbe Balsamierungsschicht aus Nikotin mit Glasrein problemlos entfernen, drittens wirken die Palisanderholz-Teile nach Einölung mit »Babera«-Holzpflegemittel wie neu, viertens schließlich funktionierte das Gerät auf Anhieb mit nur geringen Alters-Gebrechen (wie leichtem Poti-Kratzen an manchen Regler-Positionen). Ach ja: Die (immerhin 40 Jahre alten) Gummifüße waren hinüber, da habe ich mir gestern in der nahen Conrad-Filiale Ersatz in Form von identisch dimensionierten, richtigen Gerätefüßen zum Anschrauben geholt, die auf Möbeln auch längerfristig keine Spuren hinterlassen (sollten).

Die flache Flunder ist ungeeignet für Leute, die zum Musikgenuß immer auch ein buntes Lichterfest haben wollen: Außer der grünen Stereo-Lampe und der roten, zweigeteilten Stereo-Anzeige gibt es an diesem Apparat nix, was leuchten könnte. Dennoch finde ich das Gerät wunderschön, wegen des ungewöhnlichen Formfaktors, wegen der Einfassung des Holz-Deckels durch Alu-Leisten vorn und hinten, nicht zuletzt natürlich auch aufgrund der äußerst unkonventionellen Gestaltung der Front und ihrer Bedienungselemente. Wie es klingt? Das ist meiner Meinung nach vor allem von den angeschlossenen Lautsprechern und deren Aufstellung im Raum abhängig...

Das einzige, was mir jetzt noch fehlt zu meinem Glück, ist ein passender Aufstellungsort in meiner an Altgeraffel nicht eben armen Wohnung... ;-)

P.S.: Ein Klick auf eines der Fotos bringt eine größere Fassung zur Anzeige.

Montag, 13. Januar 2014

Wer kennt das nicht: Die ehemalige Lieblings-Jeans liegt unbenutzt im Kleiderschrank, weil der Reißverschluß (bzw. recht eigentlich nur die Haltenase an dessen Zuzieher) verschlissen ist und den Hosenstall nicht mehr so recht zuhalten mag. Rumlaufen will man mit diesem latent peinlichen Manko nicht, zum Weggeben der anderweitig noch tadellosen Hose konnte man sich bislang freilich auch nicht durchringen. Muß man auch nicht, denn Errettung naht durch das Einfädeln eines einfachen Schlüsselringes in das Loch des Zuziehers:

Der »Rettungsring« wird in den Jeansknopf eingehängt und von diesem zuverlässig gehalten. Vorbei die Angst, daß der Reißverschluß sich beim ersten Hinsetzen von selbst wieder öffnen könnte. Vorbei auch die Notwendigkeit, sich einen neuen Reißverschluß einnähen zu lassen oder gar für teuer Geld eine neue Hose zuzulegen, nur um das geliebte, aber ungenutzte Beinkleid vorzeitig zu ersetzen!

Mittwoch, 4. Dezember 2013

zonebattler

Ich lasse mich umschulen ...

bessere Hälfte

?

zonebattler

... zum Playboy und Lebemann.

bessere Hälfte

Playboy und Lebemann?

zonebattler

Ja!

bessere Hälfte

Dann brauchst Du andere Schuhe.

zonebattler

*seufz*

Montag, 4. November 2013

Nach dem einen oder anderen letztlich fehlgeschlagenen Versuch, vorhandene Wechselobjektive aus der analogen Ära zu reaktivieren und im digitalen Zeitalter zu filmlosen Höchstleistungen zu motivieren, hat der zonebattler beschlossen, seine lichtbildnerischen Allüren auch fürderhin nur mittels Kompakt-Knipsen auszuleben. Damit diesbezüglich endlich Ruhe ist. Was aber einmal mehr die Frage – an der er ja schon seit Jahren kaut – nach der weiteren Verwendung seiner älteren Aufnahme-Apparaturen aufgeworfen hat...

Da ich meine handverlesene Minolta-Historie in zehn Kapiteln immer noch gerne anschaue (und die soliden Kameras zum Handschmeicheln gelegentlich in dieselben nehme, habe ich damit angefangen, einen virtuellen Schaukasten zu errichten, um mein olles Zeugs weltweit vorzuzeigen. Unter der frisch registrierten Adresse

habe ich bereits mit der tabellarischen Erfassung und chronologisch sortierten Präsentation meiner musealen Bestände begonnen. Alle alten Kameras und ihre epochal dazugehörigen Wechselobjektive bekommen eigene Artikel, deren adäquate Bebilderung mich noch vor einige Herausforderungen stellen wird. Immerhin, der Rohbau steht und ich kann fröhlich Richtfest feiern:

Es mag auffallen, daß ich die neue Website komplett und ausschließlich in Englisch ausführe. Das ist natürlich dem internationalen Publikum geschuldet und der – möglicherweise gar nicht so abwegigen – Hoffnung, daß sich irgendwo und irgendwann ein hingebungsvoller Sammler dazu hinreißen läßt, mir meinen alten Krempel en bloc für gutes (Schmerzens-)Geld abzukaufen, weil ihm irgendein Stück zur Komplettierung seiner Kollektion fehlt, welches er bislang weder für Geld noch für gute Worte hat auftreiben können. Ich habe da schon einige Erfahrungen machen können mit finanziell potenten »Haben-Wollern«, die zur Befriedigung ihres offenkundig manische Züge tragenden Sammeltriebes jedes Augenmaß hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit ihrer Offerten vermissen ließen. Aber was dem einen nicht weh tut, den anderen bereichert und beide erfreut kann man ja nur neudeutsch als »Win-win-Situation« begrüßen!

Ich freue mich schon darauf, mein kleines Minolta-Museum nach Fertigstellung den Marken-Fans zu widmen, von denen es allein im deutschsprachigen Raum hier und da noch eine ganze Menge gibt...

P.S.: Wer sich fragt, wie ich auf der neuen Baustelle die schönen Tabellen realisiert habe: Dafür zeichnet das praktische Plugin »TablePress« verantwortlich, welches ich vor Jahresfrist getestet und für hervorragend funktionierend befunden hatte.

Sonntag, 29. September 2013

Gestern haben wir die Nürnberger Stadtbibliothek am Gewerbemuseumsplatz für uns entdeckt. Nach einem hochsaisonal bedingten, arg arbeitsreichen Vormittag in seinem Büro am Bahnhofsplatz tappte der biedere Bahn-Beamte zonebattler in Begleitung seiner besseren Hälfte die paar hundert Meter rüber in den vor nicht allzulanger Zeit neu eröffneten Bildungstempel neben dem »Cinecitta« und war vom Fleck weg begeistert von der dort gebotenen Hülle und Fülle, von der Opulenz der Ausstattung und der architektonischen Üppigkeit ganz zu schweigen. Jeder Vergleich mit Fürther Verhältnissen verbietet sich da schon aus Pietätsgründen...

Stunden später torkelten wir freudetrunken aus der medialen Schatzkammer, und der zonebattler hat sich fest vorgenommen, ab sofort einmal die Woche nach Feierabend zwei weitere Stunden guckend, lesend und hörend in der Noris zu verbringen, bevor er heim ins Kleeblatt-Reich fährt. So sehr ich Fürth liebe, beim Bildungshunger hört die Freundschaft auf!

Samstag, 21. September 2013

Gestern hatte sich der zonebattler einen spontanen Tag Urlaub gegönnt, um sich mit einer neuen Kamera und alten Objektiven nach Bamberg zu begeben. Wie schon beim letzten Mal sollte die Domstadt mit ihren vielfältigen Motiven die passende Umgebung zum ausgiebigen Testen des lichtbildnerischen Handwerkszeuges stellen.

Leider war der freie Freitag arm an Licht und reich an Regen, was ich freilich nicht zum Anlaß zu verschärfter Trübsal nahm, sondern eher als Herausforderung begriff: Immerhin hat Nieselwetter ja den Vorteil, daß dann nicht ganz so viele Touristen wie sonst in der Gegend herumhampeln und einem das Blickfeld verstellen...

Zu den Details und den Meriten der neuen Kamera werde ich mich in Kürze in einem eigenen Beitrag äußern, aber den bemerkenswerten Unterschied der hier gezeigten Aufnahmen zu den Bildern aus meinen immer noch hochgeschätzten Kompaktknipsen sieht sicherlich nicht nur der Fachmann: mit größerem Sensor und weiteren Blendenöffnungen werden Motiv-Freistellungen und abstrakt-unscharfe Hintergründe möglich, die der kleine Immer-dabei-Apparat prinzipiell nicht zustande bringen kann.

Neben dem zum Lieferumfang des Bodies gehörenden »Kit-Objektiv« mit einem Zoom-Bereich von 18–55 mm hatte ich zwei bewährte alte Festbrennweiten aus seligen Analog-Zeiten eingepackt (50 mm und 135 mm), um deren Tauglichkeit im digitalen Zeitalter zu überprüfen. Was sich im Vergleich zu früher schon mal nicht geändert hat, ist das lästige Herumhantieren mit Gehäuse und Linsen beim Objektivwechsel: Ein Octopus vulgaris mit seinen acht Armen würde wohl souveräner agieren als unsereins, der mit zwei Händen drei Gerätschaften in Relation zu bringen sucht...

Mit Wasser von oben und keinem schützenden Dach in der Nähe gilt es dann noch zusätzlich einen Regenschirm zu balancieren, was den umbauenden Fotografen fraglos selbst zum kuriosen Fotomotiv macht. Aber was tut man nicht alles der Schönheit halber... Einen weiteren Knipser der unfreiwillig komischen Sorte habe ich dann selbst einfangen können, wenn auch nur von hinten:

Von vorne habe ich den eiligen Kollegen mit dem gehetzten Blick und den mit mehreren Kameras behängten Kugelbauch leider nicht konservieren können. Aber selbst wenn, dann hätte ich ihn der Diskretion wegen hier ohnehin nicht öffentlich zeigen können. Macht aber nichts, es gibt ja genug unbelebte Objekte, die sich als Motiv anbieten, jedenfalls dem, der nicht achtlos vorbeihastet auf der Suche nach den schon millionenfach abgelichteten »Sehenswürdigkeiten«...

Ganz zufrieden bin ich mit der abends heimgebrachten (Aus)beute nicht, insbesondere die Schärfe läßt in etlichen Fotos noch zu wünschen übrig. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, daß das Problem nicht in der Kamera sitzt, sondern hinter dem Sucher stand: Den souveränen Umgang mit Fokus, Zeit und Blende kann man im Umgang mit Kompakten auch verlernen, und ich muß mir die korrekte Fokussierung bei dank offener Blende extrem kleiner Schärfentiefe erst wieder aneignen. Aber dafür warte ich schöneres Wetter und besseres Licht ab!

Süßer und scharfer Senf: